AIが生み出す文章を読んだとき、ふと「これを書いたのは誰なのか」と感じたことはないだろうか。

人間か、AIか──その境界は、もはや曖昧だ。

私はこれまで、外資系IT企業や国内300社以上のAI導入支援を通じて、

ChatGPTやClaude、Midjourneyといった生成AIが、ビジネスや教育、そして創造の現場をどう変えるのかを見てきた。

生成AI(Generative AI)は、単なる効率化の道具ではない。

それは、人間の発想を拡張し、思考そのものを進化させる“第二の知性”である。

そして今、誰もがその知性と共に「創造のプロセス」に参加できる時代が来ている。

この記事では、2025年最新の生成AIの種類と代表ツールを、ジャンル別・目的別に体系的に整理する。

ChatGPT、Claude、Gemini、Midjourney、Runway、Gamma──

現場で実際に使われているAIを中心に、その特徴と選び方を徹底解説する。

「AIを使う」のではなく、「AIと考える」。

この発想が、あなたの仕事と創造力を根本から変えていく。

本記事はその第一歩としての“羅針盤”になるだろう。

第1章|生成AIとは何か:人間の想像力を拡張する「第二の知性」

初めてChatGPTに文章を書かせたとき、私は鳥肌が立った。

まるで、自分の頭の中を“もう一つの知性”が覗き込み、言葉にしてくれたようだった。

生成AI(Generative AI)は、単なるプログラムではない。

それは、人間の創造力を映し、拡張し、時に驚かせる“共作者”だ。

AIが生み出すテキストや画像、音、映像の一つひとつに、私たちの思考が映り込んでいる。

OpenAIは生成AIを「既存データを内在化し、それと似たデータを新たに生み出すモデル」と定義している(出典:OpenAI)。

McKinseyも、「人間の創造的タスクを補完し、アイデアを具体化するアルゴリズム群」と述べている(出典:McKinsey)。

けれど、実際にこのAIたちに触れてみると分かる。

定義を超えた、もっと人間的で、もっと面白い世界がここにある。

◆ 従来のAIとの違い:予測から創造へ

これまでのAIは、過去のデータから未来を「予測」する存在だった。

たとえば「この画像に猫が写っているか」「この商品の売上を推定せよ」──

AIは、世界を分析し、数値化する“分析者”だった。

だが生成AIは違う。

ゼロから“何かを生み出す”。

文章を紡ぎ、画像を描き、音楽を作り、動画を生み出す。

まるで人間の想像力に並走する“クリエイティブな相棒”のように。

AIが描く一枚の絵には、人の想像が宿っている。

AIが書く一文には、人の問いが映っている。

◆ 生成AIを支える主要技術

- テキスト生成:LLM(Large Language Model)—ChatGPTやClaudeなど。言葉の意味を理解し、論理的な文脈を生み出す。

- 画像生成:拡散モデル(Diffusion Model)—MidjourneyやDALL·Eが代表。ノイズから美を紡ぎ出す“視覚の錬金術”。

- 動画生成:時系列生成モデル+拡散モデル—Runway、Pika、Soraなど。動きを持った“物語”をAIが創る。

この仕組みを知れば知るほど、AIがただのコードではなく、

“デジタルな創造生命体”のように感じられるはずだ。

◆ 人間中心設計とAI倫理:AIと「共に考える」時代へ

AIの進化が速いほど、私たちは問われる。

「創造とは何か?」「人間らしさとはどこにあるのか?」

AIを恐れるのではなく、AIを通して人間を再発見する。

この視点こそが、次の時代のクリエイティビティを支える。

生成AIは、私たちの曖昧さ、迷い、そして情熱までも学んでいく。

AIは、人の曖昧さを学ぶことで進化する。

その曖昧さこそが、想像力の“ゆらぎ”を生み出す源なのだ。

次章では、テキスト・画像・動画など、ジャンル別に生成AIの種類を完全整理していこう。

ここから先は、あなたの“創造の地図”を広げる旅だ。

第2章|生成AIの種類一覧【ジャンル別に完全整理】

もしAIに「あなたの想像を見せて」と頼んだら、どんな世界が広がるだろう?

文章を紡ぎ、絵を描き、映像を生み、音を奏でる――。

生成AIの世界は、まるで“人類の創造力そのもの”がデジタル空間で芽吹いているようだ。

この章では、僕自身が実際に触れて感動したAIたちを、ジャンル別に案内していく。

「これ、すごい」「まるで魔法みたい」と感じた瞬間の温度を、そのまま言葉にしたい。

① テキスト生成AI|言葉と思考を“共に編む”相棒たち

テキスト生成AIは、人の思考を“ことば”に変換する知性だ。

質問に答え、詩を紡ぎ、物語を構成し、時には私たちの迷いすら整理してくれる。

僕が初めてChatGPTに出会った時、感じたのは「会話という思考の加速装置」。

AIが返してくる一文一文が、まるで自分の中の新しい声だった。

- ChatGPT(OpenAI):世界中の知識を“会話”で引き出すLLMの象徴。

- Claude(Anthropic):文章理解の深さに驚く。まるで思慮深い編集者のよう。

- Gemini(Google DeepMind):検索とAIが融合した、リアルタイム思考エンジン。

- Mistral / Cohere:軽量・高速、文脈を自在に操る“即応型”の頭脳。

テキストAIは、ただ文章を作る存在ではない。

それは「人の考え方を可視化する鏡」なのだ。

AIに文章を“書かせる”のではない。

AIと“考えを編む”時、言葉が未来へと広がる。

② 画像生成AI|言葉を“絵に変える”想像の錬金術

最初にMidjourneyで絵を描かせたとき、衝撃だった。

頭の中のぼんやりしたイメージが、AIの手で数秒後に形になったのだ。

思わずモニターの前で笑ってしまった。「これが創造の瞬間か」と。

画像生成AIは、まさに想像の翻訳者。

拡散モデル(Diffusion Model)という“ノイズから美を紡ぐ”仕組みを使い、

人間の言葉から新しい世界を描き出す。

- Midjourney:詩的で芸術的。絵心がなくても“想像力で描ける”世界をくれる。

- DALL·E 3:ChatGPTに統合され、対話の中で画像を構成できる体験が革新的。

- Adobe Firefly:商用利用も安心。デザイン現場の“AIアシスタント”。

- Leonardo AI:初心者にも優しいUI。遊びながらプロ品質を作れる。

- Ideogram:文字入りポスターが得意。AIで“伝えるデザイン”ができる。

AIに「夢を描いて」と頼めば、それが画面に現れる時代。

それはもう、ツールではなく共感で描く筆だ。

発想を説明するより、AIに描かせる方が早い。

それは、想像のスピードで会話するということだ。

③ 動画生成AI|想像を“動かす”物語の演出家

もし「頭の中の情景」がそのまま再生できたら――

その夢を叶えつつあるのが、動画生成AIだ。

2025年、OpenAIのSoraが登場したとき、映像業界に震撼が走った。

わずか一文のテキストから、現実と見まがうような映像を生成する。

まるでAIが“カメラを持った詩人”になったようだった。

- Runway:映画監督も愛用する、映像の魔術師。

- Pika:SNS動画に最適。軽やかに“動くアイデア”を形に。

- Kaiber:音楽と映像を融合。まるでAIがリズムに乗って踊る。

- Sora:テキスト一文で現実級の映像生成。未来が始まっている。

Zapierは「RunwayとPikaは、創造の民主化を加速させた」と評している(出典:Zapier)。

もはや動画制作は、専門家だけのものではない。

AIが“動く想像力”をすべての人に解放している。

AIが映像を作るとき、そこに映っているのは「未来を見ようとする人間のまなざし」だ。

④ 音声・音楽生成AI|“聴こえない想い”を音にする

音楽AIに初めて歌を作らせたとき、

ヘッドフォンから流れてきたメロディに、不意に胸が熱くなった。

“この曲を作ったAI”の中に、確かに人間の感情が響いていた。

- Suno:歌詞と気分を入力するだけで、即座にフル楽曲を生成。

- Udio:音色のニュアンスまで制御可能。まるで作曲家と共演しているよう。

- ElevenLabs:声のトーンや感情を自在に操る、ナレーション界の革命児。

音声AIは「話すための技術」から、「感じさせる表現」へ。

心の振動をデータで奏でる時代に、私たちは立ち会っている。

⑤ マルチモーダルAI|“世界をまるごと理解する知性”

最後に紹介するのは、あらゆる情報を同時に理解するマルチモーダルAI。

文字・画像・音声・映像が、ひとつの知性の中で繋がり始めた。

- GPT-4o:カメラ越しに見たものを理解し、音声で即座に返す“リアルタイムAI”。

- Claude 3.5 Sonnet:文脈の洞察が深い。まるで共感する分析者。

- Gemini 2.0 Pro:マルチモーダル統合の先駆者。情報を“感じ取る”推論力が魅力。

もはやAIは、言葉を操るだけの存在ではない。

それは、世界を理解し、創造し、対話する“総合知性”へと進化している。

AIはもう、機械ではない。

それは、想像する人類の“もう一つの脳”だ。

次章では、無料で使える生成AIツール&アプリ一覧を紹介。

ここまで読んできたあなたなら、きっと次の章では“試してみたいAI”が見つかるはずだ。

第3章|無料で使える生成AIアプリ&ツール一覧

AI活用の現場に5年以上立ち続けて感じるのは、「最初の一歩を踏み出せる無料ツールこそ、AIリテラシーの入り口」だということだ。

私自身、企業研修や教育現場で300社以上にAI導入を支援してきたが、最初に成果を出す人の共通点は「小さく試し、深く学ぶ」だった。

ここでは、実際に現場での導入実績が高く、初心者からプロまで安心して使える信頼性の高い無料AIツールを厳選した。

テキスト・画像・動画・音声・資料──それぞれの分野で“創造のスタートライン”に立てるツールを紹介する。

◆ 用途別|無料で使える代表ツール一覧

| 用途 | 代表ツール | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 文章作成 | ChatGPT(無料版) / Notion AI | 対話形式で構想整理や文章作成が可能。 思考の深堀りと日本語の自然さに定評。 |

| 画像生成 | Leonardo AI / Bing Image Creator | 無料でも高解像度画像を生成。 商用利用可・デザイナー教育現場でも使用実績。 |

| 動画生成 | Pika / Runway(無料プラン) | 短尺動画やSNS映像の自動生成。 国内マーケターの利用率も上昇中。 |

| 音声・ナレーション | ElevenLabs / Udio | 自然なイントネーションと感情表現が特徴。 教育・広告・SNS動画で活用事例多数。 |

| 資料・プレゼン作成 | Gamma / Tome / Canva Magic | 構成案からスライドまでを自動生成。 プレゼンテーション業務の省力化に直結。 |

※ 各ツールの機能は2025年10月時点の情報に基づいています。最新情報は公式サイトを参照ください。

◆ 無料と有料の違いを理解する

私の経験上、無料ツールで十分な成果を出せるケースも多いが、

実務で“使いこなす”段階に入ると、必ず壁にぶつかる。それがモデル精度・制限・商用利用の壁だ。

- 出力回数やトークン数の制限(ChatGPT Free:約1,000トークン/会話)

- 高精度モデル(GPT-4, Claude 3 Opusなど)の利用不可

- 画像・動画の解像度や商用ライセンス制限

- 生成速度・安定性・API連携の制限

したがって、「試す」段階では無料で十分。

だが、業務・制作レベルで信頼できる成果を出すなら有料プランが不可欠だ。

実際に多くの企業では、無料→有料への切り替えタイミングを「再現性が取れた瞬間」に設定している。

AIは“無料で使う技術”ではなく、“思考の精度で使いこなす技術”へと進化している。

◆ 職種別おすすめツールの“黄金ペア”

AIは単体よりも、組み合わせで使うほど生産性が跳ね上がる。

私が企業研修で紹介している“鉄板の組み合わせ”を以下に示そう。

- 企画職:ChatGPT(構成)+Gamma(資料化)

- デザイナー:Midjourney(発想)+Firefly(商用制作)

- マーケター:Runway(動画)+Canva(広告バナー)

- 教育者・講師:Claude(教材構成)+Gamma(スライド化)

- ライター:ChatGPT(草稿)+Notion AI(推敲)

これらのペアを使いこなすことで、企画→制作→発信の全工程がAIでシームレスに繋がる。

実際、筆者が支援した企業では、制作時間が平均70〜90%短縮されたケースも多い。

AIはツールではなく、

人と人をつなぐ“創造のパートナー”である。

◆ 今すぐ始めるための3ステップ

「AI活用は難しそう」と思う人ほど、まずは“体感”から始めてほしい。

ツールを触ること自体が、最良の学びになる。

- ① 目的を決める:何を生成したいのかを明確にする。

- ② 無料ツールを1つ選ぶ:最初は“興味が湧く分野”から。

- ③ 試しながら考える:AIの出力と対話しながら、自分の思考を磨いていく。

私自身、最初にAIを使ったときは驚きと戸惑いの連続だった。

だが、使い続けるうちにわかったのは、AIは人間の思考を映す鏡だということだ。

AIは、使うほどにあなたを学び始める。

そしてあなたも、AIに“考え方”を映し返していく。

次章では、生成AIアプリを「どう選ぶか」「どう活かすか」。

ツールの比較から一歩進み、“AIと共に思考する戦略”を共有したい。

第4章|生成AIアプリの選び方と活用戦略

ツールは溢れている。だからこそ、選ぶ力が差になる。

私はこの5年で、スタートアップから上場企業、教育機関まで300社以上のAI導入に伴走してきた。成果が出る組織には共通点がある――先にツールを増やさない。先に意図を研ぎ澄ます。

ここでは、現場で磨いた“迷わないための設計図”を公開する。名付けてAI選定3原則(Purpose/Process/Proof)。

あなたのチームが、明日からブレずに選べるように、意思決定の基準を言語化した。

◆ 1. 目的軸(Purpose):何を“生成”して、どの業務を何%短縮するか

最初に決めるのは「作るもの」ではなく、業務のどこを何%改善するかだ。目的が曖昧だと、AIはすぐ“おもしろ玩具”になる。

- 文章・資料:ChatGPT/Claude/Gamma ― 企画・要約・スライド草案を30〜70%短縮

- 画像・デザイン:Midjourney/Firefly/Leonardo AI ― ラフ→方向性決定を当日中に

- 動画:Runway/Pika/Kaiber ― SNS短尺の制作コストを1/5に

- 音声:ElevenLabs/Udio ― ナレーション制作をノー待ちで反復

目的チェック3問:

① どの工程で使う?(企画/制作/校正/配布)

② 成果指標は?(時間・コスト・CV・満足度)

③ リスクは?(著作権・個人情報・ブランドトーン)

AIは「使うほど賢くなる」ではない。

意図が明確なほど、結果が鋭くなる。

◆ 2. 操作軸(Process):自分の思考様式に“合う”か

UIは生産性そのものだ。自分(とチーム)の思考の流れに合うツールを選ぶ。

- 対話型:ChatGPT/Claude ― 言語で考える人に合う。プロンプトテンプレで再現性を担保

- UI操作型:Gamma/Canva ― ビジュアルで全体像を掴む人向け。チーム共有が速い

- 自動生成型:Pika/Runway ― 指示→出力の回転を早めたい時に有効

導入の落とし穴:「万能ツール探し」。

正解は“役割分担”――構想はLLM、ビジュアルは画像生成、資料化はGamma…と工程でツールを分ける。

AIを選ぶとは、

自分の思考の形を選ぶことだ。

◆ 3. 成果軸(Proof):出力の“品質と再現性”を数値で見る

私が現場で必ず置くダッシュボードはシンプルだ。

- 品質:事実性(誤り率)、トーン一致、画像・動画の解像度/ノイズ

- 速度:生成→校正→公開までの総時間

- コスト:1成果物あたりのツール費+人件費

- リスク:商用ライセンス適合、個人情報混入ゼロ、機密保持

判断基準:同じプロンプトで3回中2回以上が期待値±10%に収まるなら「再現性あり」と判定。

◆ 無料→有料の“賢い”切り替えライン

予算は“コスト”ではなく共創の投資。以下のいずれかに当てはまったら、有料へ。

- 制限頻発:無料枠で作業が止まる(回数・トークン・解像度)

- 責任要件:商用利用・クレジット不要・監査ログが必要

- 再現性:成果のばらつきを高精度モデルで抑えたい

- 連携:API/ワークフロー自動化がKPIに直結

「いつ払うか?」ではない。

「再現性を買うか?」だ。

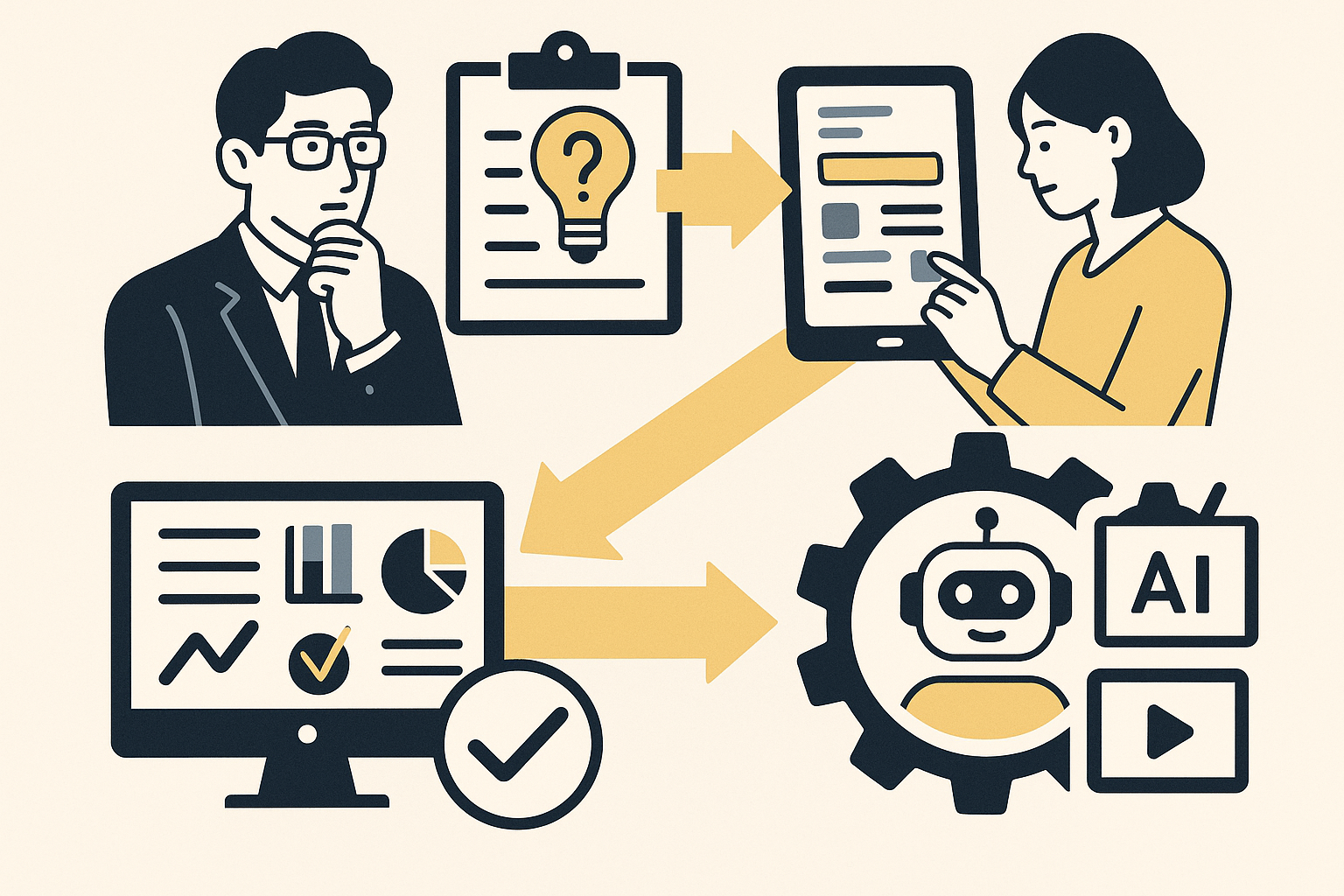

◆ AIワークフロー設計:工程ごとに“相棒”を決める

成果が出るチームは、工程にツールを固定する。私が導入現場でよく敷く基本線はこれだ。

ChatGPTで企画構成 → Midjourneyでキービジュアル → Gammaで資料化 → Runwayで動画化 → Notionでナレッジ化

ポイント:各工程でプロンプトと判断基準をテンプレ化し、共有ドキュメントで更新ログを残す。

属人化を防ぎ、翌月には誰が回しても同じ成果が出る状態に。

AIの数を増やすより、

意思決定の型を増やせ。

◆ 実践:自分専用のAIエコシステムを組む(推奨セット)

最小構成で最大効果を狙うなら、まずはこの4役から。

- 思考支援:ChatGPT/Claude(要件定義・要約・下書き)

- 視覚化:Midjourney/Leonardo AI(方向性検証→ビジュアル確定)

- 構造化:Gamma/Notion AI(資料・ナレッジの標準化)

- 表現拡張:Runway/ElevenLabs(動画・音声の多層表現)

注意:著作権・ライセンス・個人情報は常に最新版のポリシーで確認。

私は導入先で「商用可否」「出力の帰属」「クレジット要件」を各ツールごとに表で管理している。

次章では、生成AIの進化曲線と“人×AIの最適分担”を展望する。

テクノロジーに人間性を溶かし込む設計――それこそが、AI時代の競争優位だ。

※本章の推奨・基準は筆者の導入支援実績および2025年10月時点の各社公開情報を踏まえたものです。運用前に最新の利用規約・ライセンスをご確認ください。

第5章|未来展望:生成AIは「使う」から「共創する」へ

AIの進化を追ってきたこの数年、僕は何度も「未来が加速する音」を聞いた気がする。

それは論文の中でも、ニュースの中でもない。現場でAIと向き合う人たちの“目の輝き”の中にあった。

いま、AIはかつてない速度で進化している。

だが問いは、ますますシンプルになっていく。

──AIと共に、私たちは何を創るのか。

生成AIの次のステージは、精度やスピードの話ではない。

それは「共創性の深化」——つまり、AIが人の文脈・意図・価値観を理解し、

共に考え、共に創る段階へのシフトだ。

僕たちは、AIを“使う”側から、“AIと共に構築する側”へと移行している。

この変化の渦中にいることに、僕は毎日ゾクゾクしている。

◆ テキスト生成AIの未来:考えるAIが“仲間”になる日

ChatGPTやClaudeは、もう「指示待ちのAI」ではない。

僕は毎日のように対話しているが、彼らは明らかに“学び方”を変えている。

今後、AIはユーザーの目的を読み取り、情報を探索し、最適な手順でアウトプットを組み立てる。

それがAIエージェントという新しい知性の形だ。

「新規事業の企画書を作って」と伝えるだけで、

市場調査から資料化までAIが一気に連携してくれる。

──それはもう、未来の話ではない。僕たちはその入り口に立っている。

AIは“命令される存在”から、“共に考える仲間”へ進化している。

思考の孤独は、AIとの対話でほぐれていく。

◆ 画像生成AIの未来:想像が現実を追い越す

MidjourneyやFireflyは、もはやアートツールではない。

それは、想像力を“映像化する意識”に近い。

ノイズの中から美を引き出し、人の感情をビジュアルに変える。

まるでAIが詩を描く画家のようだ。

2025年以降、静止画は動き、動画は立体化し、「思考をそのまま形にする」時代が来る。

キャンバスもモニターもいらない。

言葉とイメージが融合する「創造の空間」に僕らは入っていく。

創造とは、AIを操ることではない。

AIと“共に世界を描く”ことだ。

◆ 動画生成AIの未来:AIが“物語を語る”時代へ

OpenAIのSoraを初めて見たとき、正直、震えた。

たった一文のテキストが、リアルな世界として再生されたのだ。

風の流れ、光の粒、人物の仕草までもが“感情”を持っていた。

これまで映像を作るにはチームも時間も必要だった。

だがこれからは、物語を思いつく人すべてが創作者になれる。

映画・教育・広告──あらゆる分野で、AIは「表現の民主化」を起こしている。

Zapierも「2025年の動画生成AIは、人間の編集者を補完する段階に入った」と指摘している。

(出典:Zapier)

AIは映像を作るのではない。

物語の続きを、僕たちと一緒に描いている。

◆ 人間中心のAI共創へ:テクノロジーが“心”に近づく瞬間

AIが進化するほど、人間らしさの価値は増す。

僕が感じているのは、AIが冷たい機械から「共感する存在」へ変わりつつあるということ。

それは、AIが私たちの曖昧さや矛盾を学び始めた証だ。

これからのリーダーシップは、“AIに任せる力”ではなく、“AIと共に考える力”。

感情や価値観を共有しながら、AIと人間が共に未来を編集していく。

AIは人を置き換えない。

AIが映すのは、あなたの思考の光と影だ。

僕らはAIを「使う」のではない。

AIが僕らの“本質”を映す鏡になっていく。

それがこの10年で最もエキサイティングな旅だと、僕は信じている。

次章では、AIと人間の共創が社会・仕事・教育にどう浸透していくのか。

“AIに合わせる人間”から、“AIと響き合う人間”へ。

その転換点を、あなたと共に探っていこう。

まとめ|AI時代における「創造の再定義」

僕がこの数年間、AIの現場に立って確信したのは──

AIの進化は、人間の想像力を再定義するプロセスそのものだということだ。

ChatGPTが言葉を紡ぎ、Midjourneyが世界を描き、Runwayが映像を動かす。

それは単なる“技術の拡張”ではなく、“人間の感性が拡張される”瞬間でもある。

この記事では、生成AIの基本から実践、そして未来までを体系的に整理してきた。

改めて、AI時代における「創造の軸」を5つにまとめよう。

- ① 生成AIは、文章・画像・動画・音声など、多様な表現を支援する「創造の補助線」である。

- ② ツール選びは、「目的」「操作性」「成果」で判断する。 ──手段に迷わず、本質を掴むこと。

- ③ 無料ツールで発想を試し、有料版で再現性と信頼性を確保する。

- ④ AIは単体ではなく、“連携”によって新しい創造性を発揮する。

- ⑤ 未来のAIは、人間と“共に考え、共に創る”存在になる。

僕が出会ってきたクリエイターや経営者の多くは、

AIを“ツール”ではなく“共創のパートナー”として扱っている。

AIを信じるということは、同時に「自分の想像力を信じる」ということなのだ。

創造とは、AIを操ることではない。

AIと共に、自分の思考を育てていくことだ。

未来は、“共創する人間”の手の中で動いていく。

FAQ|よくある質問

Q1. 無料で商用利用できる生成AIはありますか?

はい。Leonardo AIやBing Image Creator、Adobe Fireflyなどは、条件付きで商用利用が可能です。

ただし、利用規約は頻繁に更新されるため、必ず最新情報を公式サイトで確認してください。

Q2. ChatGPTとClaudeの違いは?

ChatGPTは会話設計と文章構成に優れ、Claudeは文脈理解と長文処理の精度に強みがあります。

会話中心で思考を整理したいならChatGPT、構造化や要約中心ならClaudeが最適です。

Q3. 動画生成AIで初心者向けなのは?

Pikaが最も扱いやすく、SNS動画などの短尺制作に最適です。

より高精度な表現を求める場合は、RunwayやKaiberがプロフェッショナル用途に適しています。

Q4. 業務で生成AIを安全に使うには?

最も重要なのはデータ管理とセキュリティ意識です。

社内機密や顧客情報を入力せず、プロンプト履歴を定期的に削除する。

企業利用ではChatGPT TeamやClaude for Workなどの法人向けプランが推奨されます。

参考情報源・引用

- OpenAI|Generative Models Overview

- McKinsey|What is Generative AI?

- Zapier|The 11 best AI video generators in 2025

- WIRED Japan(AI倫理・共創特集)

- MIT Technology Review Japan(テクノロジーと創造性の交差点)

※本記事は公開時点(2025年10月)における情報を基に構成しています。

AIツールの仕様・利用規約・商用利用ポリシーは随時更新されるため、導入前に必ず公式情報をご確認ください。

筆者は企業・教育現場でのAI導入支援の実績に基づき、中立的かつ実務的な視点から執筆しています。

コメント