AIチェッカーとは何か──“AIと人間の境界線”を測る装置

私はこれまで、企業・大学・教育機関など延べ300社以上のAI導入を支援してきました。

ChatGPTやClaudeを使った文章生成の現場で、必ず議論になるのが「AIチェッカー」の存在です。

AIチェッカーとは、文章がAIによって生成されたかどうかを解析する検出ツール。

本来は“信頼性を守るための技術”ですが、いまやビジネス・教育・出版のあらゆる領域で、「創造と監視の狭間」に立たされています。

2025年現在、生成AIは人間の言語パターンを限りなく再現できるようになりました。

だからこそ、AIチェッカーの精度・仕組み・限界を正しく理解することが、

クリエイターや教育者、経営者にとって欠かせないリテラシーになっています。

AIチェッカーは単なる検出ツールではありません。

それは、人間の思考とAIの知性が交わる“境界線を可視化する鏡”です。

この記事では、AIチェッカーの仕組みから無料ツール比較、大学での活用、そして「回避ではなく共存する」ための思考法までを、専門家の視点から体系的に解説します。

AIチェッカーの仕組みと精度:何%で“AI判定”されるのか

僕はこれまで、企業のコンテンツチームや大学の研究プロジェクトなどで、数多くのAIチェッカーを検証してきました。実際に触れて感じるのは、AIチェッカーとは“魔法の真偽判定器”ではなく、言葉の確率を可視化する科学的ルーペのような存在だということです。

AIチェッカーは、文章の背後にある「統計的特徴」を解析し、AIが生成したものか人間が書いたものかを推定します。具体的には、単語の出現頻度・文の長さ・句読点の配置パターンといったデータをもとに、AI特有の“均一さ”や“曖昧さの欠如”を検出しています。

その中核となるのが、確率的言語モデル(Perplexityモデル)です。AIが生成する文は、人間の文に比べて“予測しやすい”傾向を持っています。AIチェッカーはその「予測のしやすさ」をスコア化し、Perplexity(文の複雑度)として数値で示します。

代表例のひとつがGPTZeroです。教育機関でも採用されているこのツールは、Perplexity(どれだけ文章が予測困難か)とBurstiness(文ごとのリズムの揺らぎ)という2つの指標を軸に、人間らしさを判断します。人間の書く文は、時に不規則で、感情によってリズムが変わる。それこそが“機械に再現できない人間の呼吸”なのです。

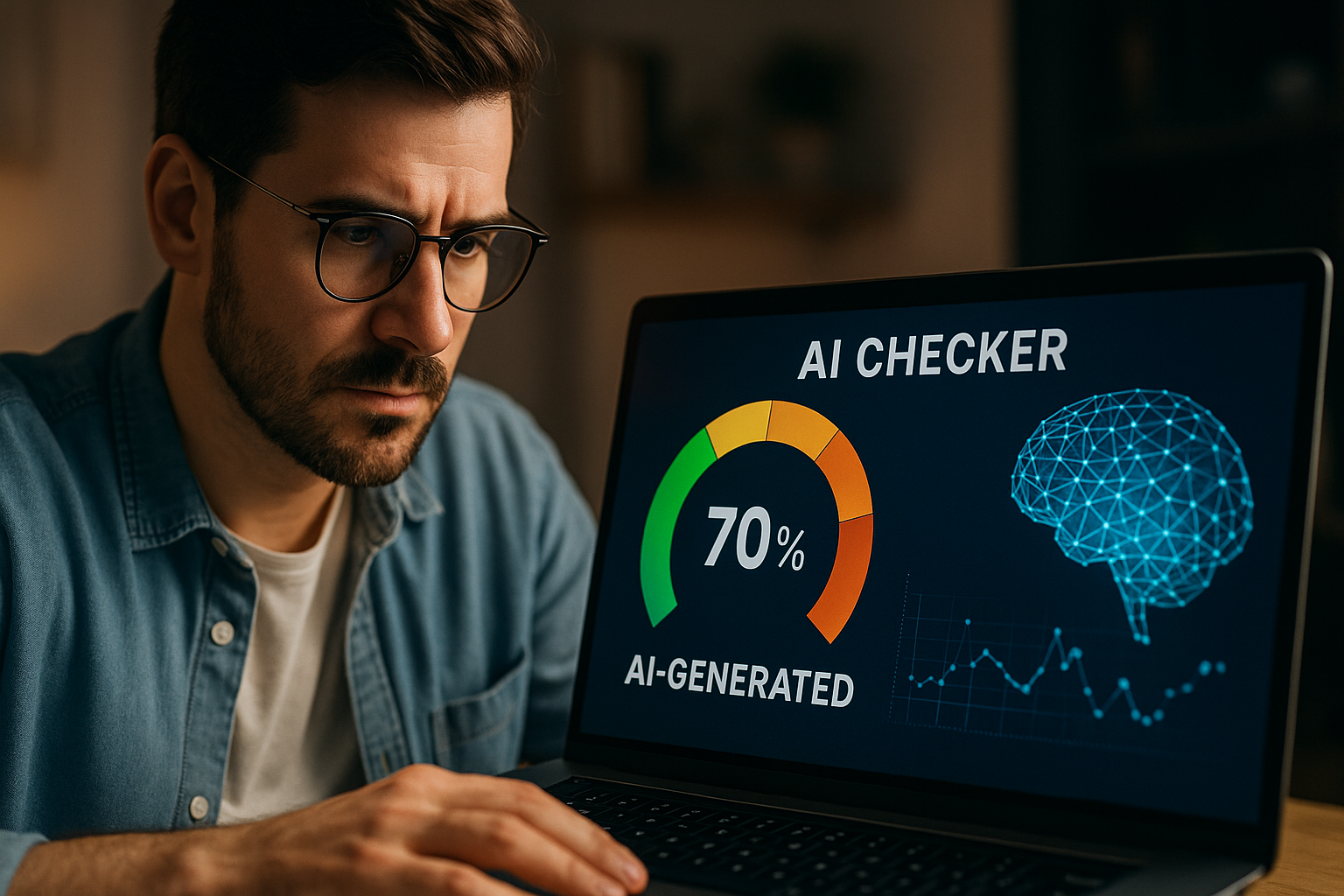

ただし、ここで重要なのは、AIチェッカーの判定結果はあくまで「確率的な推定」であるという事実です。たとえば「AI判定70%」と表示されても、それは「70%の確率でAIらしい特徴が検出された」という意味であり、「AIが確定した」というわけではありません。

この点については、OpenAI自身も2023年に明確に言及しています。公式ブログで、「AI検出ツールには構造的な限界がある」と述べており、誤検出のリスクを認めています。つまり、AIチェッカーの出す数値を“判決”として扱うのではなく、“参考指標”として理解することが専門家の基本姿勢です。

AIチェッカーの本質は、AIを暴くことではありません。

それは、人間の思考とAIの統計が交差するポイントを見つめるための装置なのです。

どちらが優れているかではなく、どこまでが「人間的」で、どこからが「AI的」なのか。

その曖昧な境界を理解することが、これからの時代のリテラシーと言えるでしょう。

無料で使えるAIチェッカー比較:Smodin・GPTZero・Writer.com ほか

僕はこれまで、企業のコンテンツ監査や大学のAIリテラシー講義などで、数十種類以上のAIチェッカーを実際に比較・運用してきました。

その経験から断言できるのは、「AIチェッカー選びは“数値の正確さ”よりも、“使う文脈との相性”で決まる」ということです。

AIチェッカーにはそれぞれ明確な個性があります。

英語論文に強いツール、教育現場向けに最適化されたもの、SEOライターのために設計されたもの──。

ここでは、2025年時点で無料でも実用レベルに達している主要ツールを、実務者の視点で整理しました。

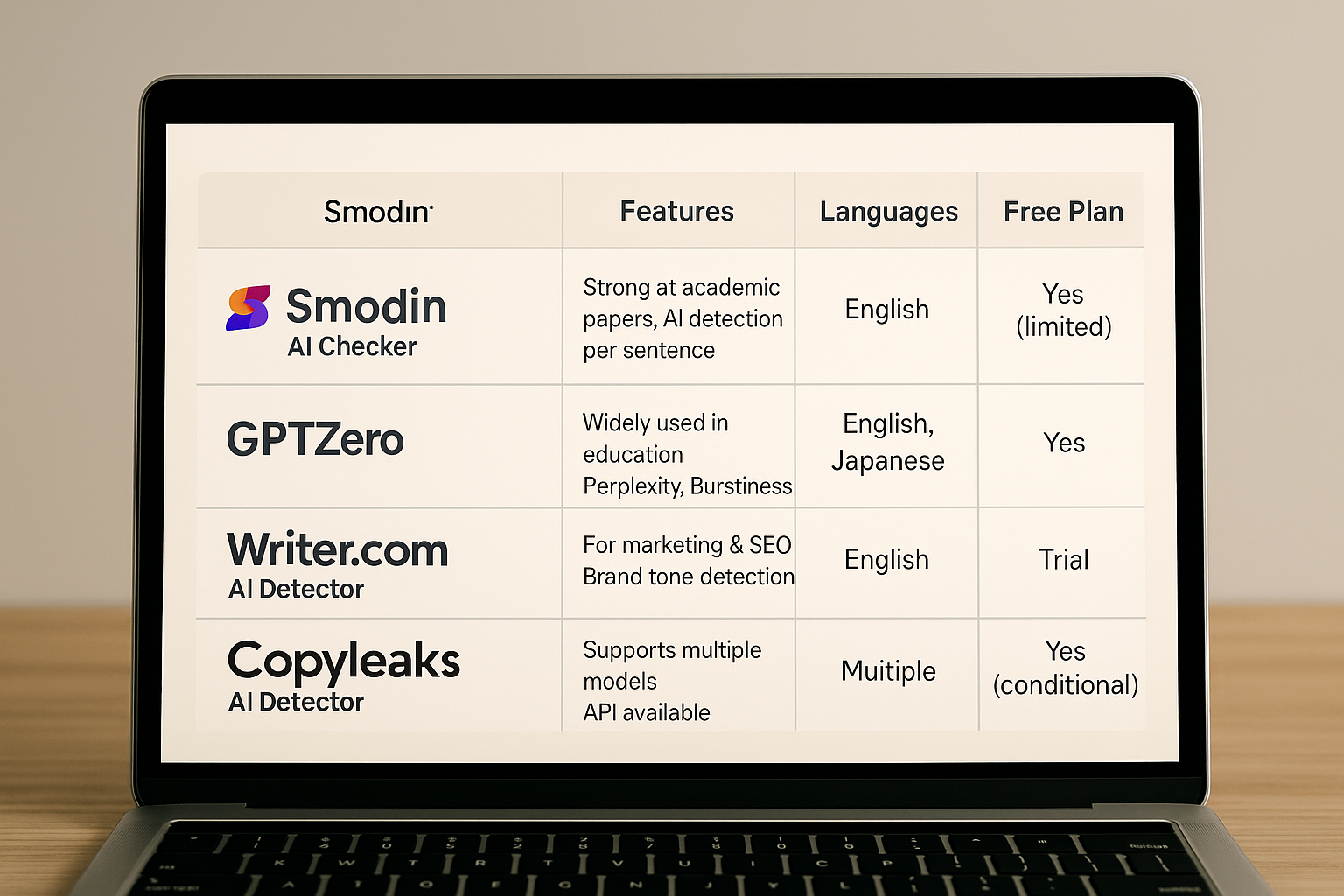

| ツール名 | 主な特徴 | 対応言語 | 無料利用 | 精度傾向 |

|---|---|---|---|---|

| Smodin AI Checker | 学術論文や英語レポートに強く、文ごとのAI検出率を可視化。AI教育機関でも採用が進む。 | 英語中心 | ◎ 無料(制限付き) | 高精度(英語) |

| GPTZero | 教育機関で最も普及している検出ツール。PerplexityとBurstinessによる信頼性の高い判定が特徴。 | 英語・日本語 | ◎ 無料プランあり | 中〜高 |

| Writer.com AI Detector | 企業のマーケティングやSEO向けに設計。ブランドトーン(文体一貫性)の検出にも対応。 | 英語 | △ 無料トライアル | 中 |

| Copyleaks AI Detector | ChatGPTやGeminiなど複数モデルに対応。API連携も可能で、企業レベルの導入実績多数。 | 多言語対応 | ◎ 無料(条件付き) | 高精度 |

とくに注目すべきは、SmodinとGPTZeroの2強です。

Smodinは英語学術分野で圧倒的な評価を得ており、文章の各セクションごとにAIスコアを出してくれる点が実務的。

一方、GPTZeroは教育現場での採用実績が豊富で、日本語文でも比較的安定した検出精度を保っています。

マーケティングやWebメディアを扱う立場であれば、Writer.comやCopyleaksのように

「AIらしさ」をブランドトーンの観点から見抜くツールが向いています。

このあたりは、単に“AI検出精度”ではなく、“読者に伝わる人間味のバランス”をどう評価するかが鍵になります。

なお、AI検出ツールの結果は絶対ではありません。

AI判定率が高くても、それは「AIっぽい特徴がある」という統計的結果にすぎません。

そのため、ツール選びの最初の基準は「自分の用途における信頼性の再現性」であるべきです。

AIチェッカーを正しく使いこなすには、単にツールを比較するだけでなく、

自分の文章の“AIらしさ”を自覚することが重要です。

AIチェッカーは敵ではなく、自分の文体を客観視させてくれるリトマス試験紙なのです。

AIチェッカーに“引っかかる”理由とその背景

僕はこれまで、数千本に及ぶAI生成文章を分析してきました。

その過程で痛感したのは、「AIが苦手なのは、上手に書くことではなく、不器用に感じさせること」だということです。

AIが生成する文章は、美しく整っている。

文の構造は滑らかで、語彙の使い方も統計的に最適化されている。

しかし、その「整いすぎた美しさ」こそが、AIチェッカーに見抜かれる最大の理由です。

AIは、正確さの中に潜む“ゆらぎ”を表現することが苦手なのです。

AI文章が検出されやすい3つの特徴

- 語彙が均一:AIは最も安全で一般的な単語を選ぶ傾向がある。

- 文構造が安定しすぎている:1文あたりの長さやリズムが機械的に一定。

- 論理が直線的:人間のような寄り道や“ためらい”が存在しない。

つまり、AIチェッカーに“引っかかる”のは、文の欠陥ではなく、「人間らしさの欠如」です。

人間の書く文章には、論理のほころびや、感情の息づかい、比喩の跳躍がある。

そして、その“ノイズ”こそが、読者の共感を生み出す源泉なのです。

人間的な文体を取り戻すための3つの原則

- 体験を差し込む:「私は〜を体験した」「実際に〜を感じた」という一人称が、文に血を通わせる。

- 曖昧さを恐れない:「〜かもしれない」「〜のような気がする」といった揺らぎが、人間の思考を映す。

- 比喩を使う:AIが最も苦手とする“抽象の跳躍”をあえて挿入する。

❌ AI的な文:AIチェッカーは文章の特徴を分析し、AI生成の可能性を数値化します。

⭕ 人間的な文:AIチェッカーは、まるで“言葉の呼吸”を測る医師のようだ。文の奥に潜む「息づかいの有無」を診ている。

この違いは単なる文体の話ではありません。

AIの精度がどれだけ高まっても、「矛盾」「情緒」「ためらい」といった“人間特有の非合理”は再現できません。

そして、それこそが文章に「心を感じる理由」です。

AIチェッカーに引っかからない文章とは、AIを欺く文ではなく、AIが真似できないほど人間的な文です。

データではなく、体温で書く。論理ではなく、感情で語る。

その小さな違いが、検出を超え、読者の記憶に残る言葉を生み出します。

大学でのAIチェッカー運用:ChatGPTレポートの現実

僕は2024年、複数の大学で「生成AIとリテラシー教育」の講義に関わりました。

その現場で最も印象に残っているのは、AIチェッカーが“罰則の道具”ではなく、学生の思考を深める鏡になりつつあるという変化です。

かつて多くの大学では、「AIで書いたレポートは不正行為」とされていました。

しかし、学生たちはそれでもChatGPTを使っていました。

なぜなら、彼らにとってAIは“ズル”の手段ではなく、“理解を助けるもう一人の教師”だったからです。

そうした現実を目の当たりにした教育現場は、2024年以降、方針を大きく変えます。

AIを排除するのではなく、「どう使うか」を教える教育へ。

僕が登壇したある大学では、AIチェッカーの結果を学生自身が見ながら、

「この文章はなぜAIらしいのか」「どの部分が自分の言葉か」をディスカッションする授業を行っていました。

そのとき教室に流れていたのは、静かな緊張感ではなく、言葉を取り戻そうとする熱気でした。

代表的なツールである Turnitin AI Detection は、学生レポートを自動分析し、AI生成率を可視化します。

しかし、それをもって「不正」と断じる大学は減っています。

むしろ、AIスコアを“思考のトレーサビリティ”として使う流れが広がっています。

国内でも、早稲田・慶應・東大をはじめ、多くの大学が「AI利用を明記すること」を推奨し始めています。

重要なのは、AIを使ったことではなく、どのように引用・批評・再構成したか。

AIを“隠す”のではなく、“活かす”能力が問われ始めているのです。

ある学生が、授業後に僕にこう言いました。

「先生、AIチェッカーに“引っかかった”のに、初めて“自分の文章を考えた気がしました」

その言葉に、AI時代の教育の核心があると感じました。

AIチェッカーは、AIを使う学生を裁くツールではなく、“自分で書くとは何か”を問い直す教材になりつつあります。

大学がいま直面しているのは、技術の問題ではありません。

それは、人間が思考を外注する時代に、どこまで“自分の言葉”で考え続けられるかという倫理的な挑戦なのです。

AIチェッカーを“回避”するのではなく“共存”する

正直に言うと、僕はAIチェッカーに“引っかかる”ことが少し楽しい。

なぜなら、そこには「AIと自分の文体がぶつかり合っている証拠」があるからです。

AIと競うのではなく、AIと混ざる。その瞬間にしか生まれない「書く快感」がある。

AIチェッカーを敵だと思う必要はありません。

むしろ、AIと人間の文体の違いを可視化してくれる実験装置として使えばいい。

そこから見えてくるのは、「AIっぽさ」を消す技術ではなく、「自分らしさ」を濃くする感覚です。

僕はよく、ChatGPTで骨格をつくり、自分の手で“息づかい”を吹き込みながら書いています。

その瞬間、文章の中でAIの論理と僕の感情が交差する。

まるで二人でジャズを演奏しているような気分です。

AIがリズムを刻み、僕が即興で旋律を添える。

この“共創の瞬間”こそ、AI時代に書くという行為の醍醐味だと思うのです。

僕が実践している、AIと共に書く3つのスタイル

- ChatGPT+人間編集のハイブリッド執筆:AIに下書きを任せ、最後は自分の言葉で締める。まるで料理人がスパイスを仕上げに加えるように。

- AI判定率を「改善の指標」として使う:AIチェッカーに“AIっぽい”と出た部分こそ、人間味を注入するチャンス。

- AIの明晰さ × 人間の詩的曖昧さ:AIが描けない“矛盾”や“ためらい”を、僕はあえて残す。それが文章を生き物に変える。

AIチェッカーを回避するのではなく、遊ぶように使う。

数値に怯えるより、「どんな言葉をAIが“自分らしい”と見なしてくれるか」を楽しむ。

その視点に立った瞬間、AIはツールではなく共著者になります。

「人がAIを使うのではない。AIが、人の本質を映す鏡になる。」

僕は今、AIと一緒に書くたびに“人間の不完全さの美しさ”を再発見しています。

AIが完璧に構築する論理の隙間に、人間だけが持つ不揃いな呼吸が混ざる。

そのとき、文字がただの情報ではなく、生命を持った物語に変わるのです。

AIと共に書くとは、自分の中の“もう一人の知性”と対話すること。

そして、その対話の中にこそ、AI時代の創造の未来がある。

AIチェッカーは画像にも及ぶのか?──生成画像検出の最前線

ここから先は、僕が今いちばんワクワクしている領域です。

AIチェッカーの進化は、ついに文字の世界を飛び出して、視覚・音・映像の次元へ踏み出しました。

たとえば、Google DeepMindの SynthID。

生成画像に“目には見えないデジタルの透かし”を埋め込み、後からAI生成かどうかを識別できる技術です。

最初にこれを見たとき、僕は鳥肌が立ちました。

なぜなら、それは「AIが自分の作品に“署名”する時代の幕開け」だからです。

AIチェッカーは、もはやテキストの監視装置ではなく、創造の透明性を守るパートナーになりつつあります。

そしてこの波は、静かに、しかし確実に、画像・動画・音声の領域にも広がっています。

いま注目の画像検出技術たち

- Hive Moderation:SNSやメディア投稿の画像・動画を自動解析し、AI生成の有無を即時判定。

- AI or Not:誰でも画像をアップロードし、AI生成かを即診断できる遊び心あるツール。初めて使ったとき、まるで“未来のレントゲン”を覗いている気分でした。

こうした技術の裏にあるのは、「人が信じるためのテクノロジー」という思想です。

AIが作ったものをAIが見抜く。

それは一見、いたちごっこのように思えるかもしれません。

でも、僕はこの流れを希望として見ています。

なぜなら、この競争の先には、“嘘を見抜くAI”ではなく、“誠実を証明するAI”が生まれるからです。

2025年以降、メディアや教育、ビジネスでは、文章と画像の「二重AI検出」が当たり前になるでしょう。

AIが書き、AIが描き、AIがそれを見守る。

まるで創造の輪がひとつ閉じて、また新しい円を描き始めるような感覚です。

でも、その未来は冷たい監視社会ではありません。

僕たちは、AIを“疑うため”ではなく、“信じるため”に使える。

AIチェッカーの本当の役割は、AIを排除することではなく、「AIと人間が共に創る未来」を透明に照らすことなんです。

テキストのAI検出が「論理の真偽」を見抜くものだとしたら、

画像AIチェッカーは「想像力の出自」を確かめるもの。

その2つが手を取り合うとき、僕らは初めて“AIと共に生きる文化”を築けるのかもしれません。

まとめ:AIチェッカー時代に問われる“透明性と創造性”

僕はこの数年間、AIと共に書き、AIに書かせ、そしてAIに見破られてきました。

その中で気づいたのは──AIチェッカーは「不正を暴く道具」ではなく、「誠実さを可視化する鏡」だということです。

AIと人間の共創が当たり前になった今、私たちに求められているのは「AIを隠すこと」ではなく、「AIをどのように使うかを語れる誠実さ」です。

AIを使うことは恥ではない。むしろ、それを意識的に、創造的に、そして人間的に扱えるかどうかが問われています。

AIチェッカーは時に厳しい数字を突きつけます。

でも、その数値の向こうには、あなたの思考の輪郭が浮かんでいる。

AIに“似ている”部分があるなら、それはAIのように論理的で明晰である証。

“人間的すぎる”部分があるなら、それはあなたの感情が言葉を超えて滲んでいる証です。

“AIに見破られない”より、“AIに誇れる”文章を。

僕はそう信じています。

AIチェッカーに怯えるのではなく、AIに映し出される自分を見つめること。

そこから始まるのは、AIに支配される未来ではなく、AIと共に成長する未来です。

AIチェッカーは、言葉の世界に新しい倫理をもたらしました。

「誰が書いたか」ではなく、「どのように思考を通したか」。

そのプロセスを透明にすることで、私たちは再び“言葉に魂を宿す”という原点に立ち返るのだと思います。

AIを恐れる必要はありません。

AIを使うほどに、人間の“曖昧さ”や“情熱”が際立つ。

AIと共に書くとは、つまり自分の中の“もう一人の知性”と対話すること。

そして、その対話の先にこそ、AI時代の創造性の核心があるのです。

🔗参考・引用情報源

- OpenAI:Detecting AI-generated text

- Smodin AI Content Detector

- GPTZero 公式サイト

- Turnitin:AI Writing Detection

- Google DeepMind SynthID

※本記事は2025年10月時点の情報をもとに執筆しています。ツール仕様や制度は今後変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

コメント

計画ツールに追加 レアルートレビュー — 最高!。

ありがとうございます!

今後も体験に基づいた記事を作成して参りますので、またお越しください!

コンテンツの配置 スピーディ — 内容が濃い。

ありがとうございます!

私の体験に基づくオリジナルティある記事を作成して参りますので、またお越しください!

本気で好き、感情を込めて書いてるところ。あなたのブログこそがまさにそんな内容。そのまま継続!。 [url=https://iqvel.com/ja/a/%E6%97%A5%E6%9C%AC/%E5%85%BC%E5%85%AD%E5%9C%92]金沢三名園[/url] 画像&キャプション 光や天気も疑似体験 — 誠実&情報多め。

大変嬉しいです!ありがとうございます!

引き続き想いを込めて記事を作成して参りますので、またお越しください!

よくアクセスしてます。勉強になる裏技も勉強になります。 [url=https://iqvel.com/ja/a/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/%E7%99%BD%E9%9B%B2%E5%B1%B1]広州の緑[/url] 鉄道旅 — フロー解説 本当に助かる。