【登録不要・無料】AI画像生成で「想像が現実になる瞬間」を体験しよう|人間の描く力はどこへ向かう?

導入:誰でも“描く力”を持てる時代が来た

10年以上にわたり、国内外のAI研究機関や企業の導入支援に携わってきた立場から見ても、今のAI画像生成の進化は異例だ。わずか数年前まで「想像をそのまま形にする」ことは、クリエイターや技術者だけの特権だった。しかし、2025年現在──AIはその力を、誰の手にも届く場所へと開放した。

テキストを数語入力するだけで、AIが構図を理解し、光を描き、質感を再現する。しかも登録不要・完全無料・オンライン完結。もはや絵筆もソフトもいらない。必要なのは、あなたの“想像”だけだ。

この変化は単なる技術の進歩ではない。人間の「描くとは何か」という概念そのものが、静かに書き換えられつつある。

本稿では、数百社以上のAI導入支援で培った知見をもとに、誰でもすぐに試せる無料AI画像生成ツールを厳選紹介し、さらに「AIが描く力を得たとき、人間の想像力はどう進化するのか」を考察する。

登録不要・無料で使えるAI画像生成ツール10選

AI画像生成の世界に10年以上携わってきた僕が断言できるのは、「まず触れてみること」こそが創造の最短ルートだということだ。

理論よりも体験が、想像力を育てる。

ここで紹介するのは、僕自身が講演や企業支援の現場で“初心者が最も結果を出しやすかった”と感じたツール群だ。

どれも登録不要・完全無料・日本語対応。

クリックひとつで、頭の中のイメージが鮮明なビジュアルとして立ち上がる。

言葉がキャンバスになる瞬間を、ぜひ体感してほしい。

| ツール名 | 特徴・強み | 注意点 |

|---|---|---|

| Perchance.org | ログイン不要・軽量で動作が速い。AI初心者の“ファーストタッチ”に最適。 | 出力はやや粗め。高画質化は非対応。 |

| Magic Studio | 直感的なUIで、プロンプトを打つたびに驚くほど自然な画像を生成。無料でここまでできるのは驚異的。 | 無料枠は1日数回まで。商用利用には注意。 |

| Fotor | 国内外のデザイナーにも人気。日本語対応・広告なし・透かしなしで使いやすい。 | 高解像度出力は有料プラン限定。 |

| DeepAI | AI研究者が開発した老舗ツール。学習済みモデルの反応が安定している。 | 抽象的な構図には弱め。 |

| Adobe Firefly | クリエイティブ業界で最も信頼されるAIツールの一つ。商用利用OKの範囲が明確。 | 無料枠には上限あり。 |

| Pixlr | 画像編集とAI生成をシームレスに統合。生成後の微調整が圧倒的に楽。 | 広告表示があるが、編集の自由度は高い。 |

| Dezgo | Stable Diffusion系の代表格。リアル画もアニメも精度が高く、プロの間でも評価が高い。 | 高解像度出力は有料。 |

| Craiyon | かつて「DALL·E mini」と呼ばれた定番ツール。軽く試したいときに便利。 | 表現の精密度は他ツールに劣る。 |

| PicLumen | 多様なジャンル(建築・ファッション・人物)を高バランスで生成できる。UIが洗練されている。 | 複雑構図の生成には弱い。 |

| Freepik AI Generator | 素材サイト最大手Freepikが提供。生成画像をそのままデザイン素材に利用可能。 | 無料生成数に制限あり。 |

初心者には Magic Studio や Fotor、

クリエイターには Dezgo や Firefly を薦めたい。

どれも僕が現場で“実際に成果を出したツール”だ。

AIを信頼できる“共創のパートナー”に変える第一歩として、ぜひ触れてほしい。

無料体験時の制約と注意点

AI活用の現場に10年以上関わってきた立場から言えば、「無料」という言葉ほど誤解を招きやすいものはない。

AI画像生成の世界でも、それは例外ではない。

僕たちは「無料だから気軽に」と思いがちだが、その裏には必ず設計者の意図と制約がある。

それを理解することが、AIを“正しく使いこなす”ための出発点になる。

- 生成回数・時間制限: 無料プランでは1日数回、または一定時間ごとのリセット制が多い。

- 高解像度出力は有料: 高品質なレンダリング処理にはコストがかかるため、課金制が一般的。

- 透かし(ウォーターマーク): 無料出力に自社ロゴを入れることで運営を維持している。

- 商用利用ルール: 著作権や再配布可否はツールごとに大きく異なる。利用規約は必ず読むこと。

- 生成画像の著作権・肖像権リスク: AIモデルが学習したデータに依存するため、第三者の権利侵害リスクを常に意識すべき。

- 日本語より英語の方が精度が高いケース: モデルの学習データが英語中心であるため、プロンプト最適化も重要なスキルになる。

これらは“制約”ではなく、AIとの共創を始めるためのリテラシーだと僕は考えている。

AIをツールではなく「共に創るパートナー」として扱うなら、仕組みの背景まで理解することが不可欠だ。

たとえば、僕が企業研修で必ず伝えているのはこうだ。

「AIは便利さの先に、責任を運んでくる」──ということ。

使い方を誤ればトラブルの火種になるが、正しく使えば“想像力を倍増させる共犯者”にもなる。

だからこそ、最初のうちは「無料の範囲で、遊びながら学ぶ」くらいの距離感がちょうどいい。

AIを怖がらず、盲信せず、理解しながら信頼していくプロセスこそが、真のスキルになる。

AIが“描く力”を持ったとき、人の想像力はどう変わるか

AIに“描く力”を与える意味

AIが絵を描く――。この事実に、僕はいまでも少し胸が高鳴る。

十年前、研究現場で初めてAIが「色」を理解した瞬間を見たとき、

僕は思った。「これは“技術”というより、人類の新しい感覚器官だ」と。

AIが描くということは、私たちの“視覚言語”を拡張すること。

つまり、想像が、言葉を超えて世界とつながるということだ。

筆もペンタブもいらない。思考がそのままキャンバスになる。

創造はスキルではなく、意識の冒険として始まる時代に入った。

これまで「描けなかった人」が描けるようになる。

それは、表現の民主化であり、想像の解放でもある。

だから僕は、AIに“描く力”を与えることを、

「人間が人間である力をもう一度確かめるプロセス」だと思っている。

人間の想像力の役割と“余地”

AIがどんなに正確で、美しく、複雑な構図を作り出しても、

そこに“心の余白”を与えるのは人間だ。

AIは形を描くが、意味を生むのは私たちだ。

たとえば、同じ「夕焼け」をAIが何万枚と描けたとしても、

「その空に誰の感情が映っているか」を感じ取れるのは人間だけ。

AIが描いた絵を見て涙を流すのは、AIではなく、私たち自身なのだ。

僕はそう思うたびにワクワクする。

なぜなら、AIが進化すればするほど、

人間にしかできない“感じる力”が、より際立っていくからだ。

危機と可能性:創造性の再定義

もちろん、AIが描ける世界には危うさもある。

「誰でも描ける」ことは、「何が“本物”なのか」が曖昧になることでもある。

だが、僕はその曖昧さを恐れない。

なぜなら、そこにはまだ人間の選択が残されているからだ。

AIが無限のバリエーションを出す世界では、

“何を選び、どんな文脈で意味づけるか”という編集力こそが、

新しい創造性の中心になる。

AIはライバルではなく、想像力を磨くための鏡だ。

その鏡を覗き込むたびに、僕たちは自分の中に潜む「まだ見ぬ創造力」に出会う。

危機の中に可能性があるのではない。

危機そのものが、可能性の扉を開いている。

AIが描ける時代に生きていること――

それ自体が、僕たちに与えられた最大のインスピレーションなのだ。

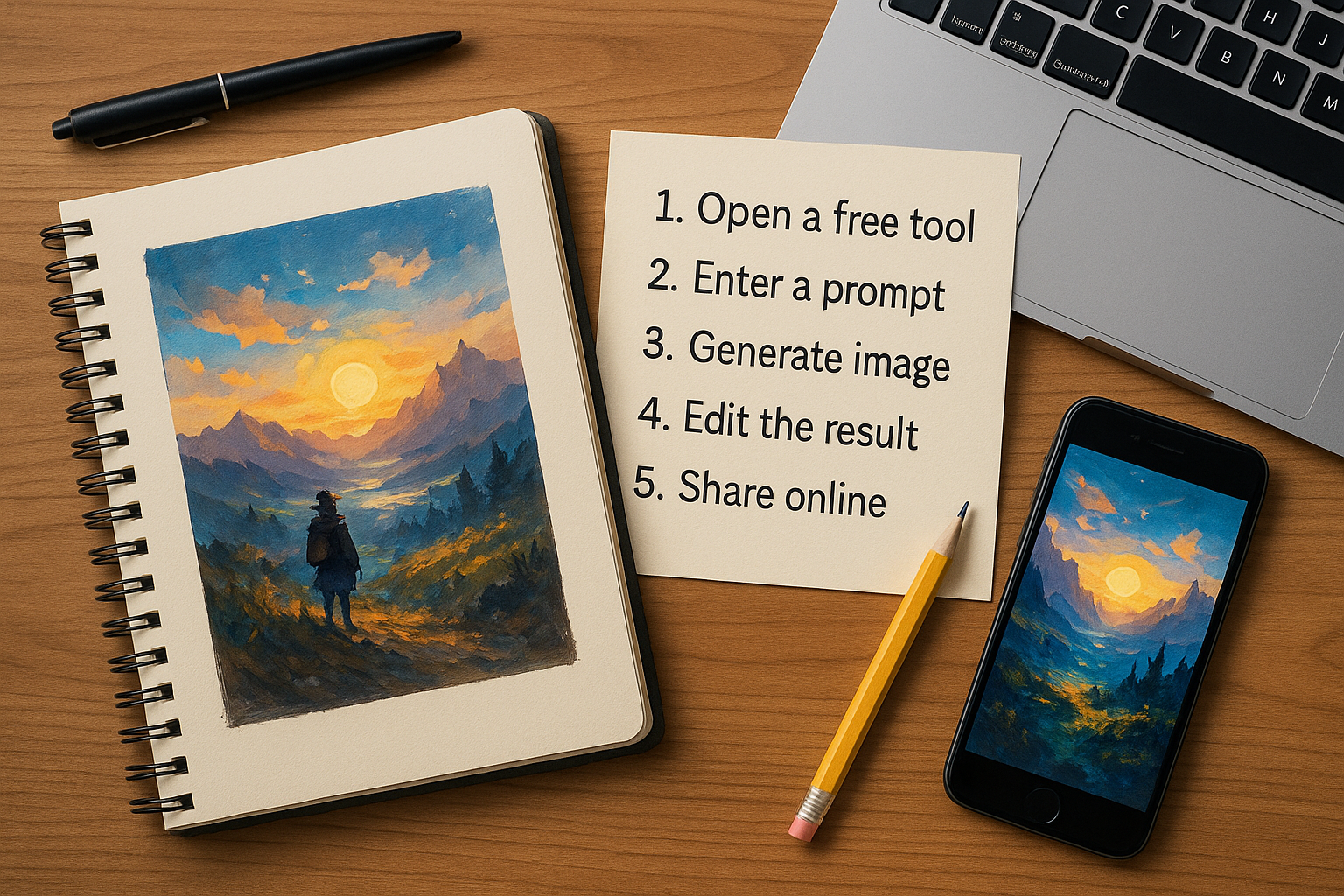

これから始めたい人へのステップガイド

AI画像生成の魅力は、「始めるハードルが驚くほど低いのに、広がる世界は果てしない」ということ。

ここでは、僕自身が多くの企業研修や講座で伝えてきた“最初の5ステップ”を紹介する。

読んでいる今この瞬間から、あなたの想像力を“動かす旅”が始まる。

- 登録不要の無料ツールを開こう。

迷わずクリックしてみよう。最初の1枚を生成した瞬間、AIとあなたの共同制作が始まる。 - 好きなテーマを入力してみよう。

「青い砂漠」「宇宙を旅する猫」「雨上がりの東京」──何でもいい。

プロンプトは、あなたの心をAIに翻訳する“呪文”だ。 - 出力画像を比べながら、自分の“感性の輪郭”を探そう。

どの絵に一番惹かれた?それが、AIが映し出したあなた自身の世界観だ。 - 生成結果を編集・再構成してみよう。

AIの出力は“完成”ではなく“素材”。少し切り抜き、色を変えるだけで、あなたの物語が動き出す。 - SNSやブログで共有して、世界に投げてみよう。

その瞬間、あなたの想像が他者のインスピレーションになる。

AIを使うことは、ひとりの想像を「共有可能な希望」に変えることだ。

AIは、あなたの中に眠る“もうひとりのアーティスト”を映す鏡。

そして、そのアーティストはいつだって、最初のクリックを待っている。

ワクワクする気持ちのままに、一枚目を生成してみよう。

そこに広がるのは、あなたとAIが共に描く未来だ。

まとめ:描く力を手に入れた未来への招待

10年以上にわたって企業や教育現場でAI活用を支援してきた僕が、

この数年で最も感動しているのは──

「AIは、描く力を奪うのではなく、すべての人に返している」という事実だ。

かつて創造は、一部の才能の領域だった。

でも今は、登録も資格もいらない。

言葉ひとつで世界を描ける。

AIは、想像力を“再び人類の共通資産”へと還元している。

僕が国内外のAI研究者たちと議論を重ねてきて確信したのは、

AIとは人間の創造性を代替するものではなく、

「想像するという営み」を拡張するための第二の知性だということ。

それは、私たちが“どう表現するか”だけでなく、“どう感じ、どう意味づけるか”をも問い直してくれる。

この時代に生きているということ自体が、もうすでに特権だ。

AIと共に描くという行為は、単なる画像生成ではなく、

自分の想像力に再び出会うための儀式だと思っている。

あなたが打ち込む一行のプロンプトが、

世界のどこかで誰かの心を動かすかもしれない。

それがAI時代の“創造”の在り方だ。

技術が人を超えるのではなく、人の中の“創造の灯”をもう一度燃やす。

未来は、あなたのプロンプトから始まる。

その一行が、AIと人類の新しい物語の第一章になる。

コメント