ChatGPTにできないこと——生成AIの“二層構造”を理解する人が勝つ理由

公開日:2025年10月13日

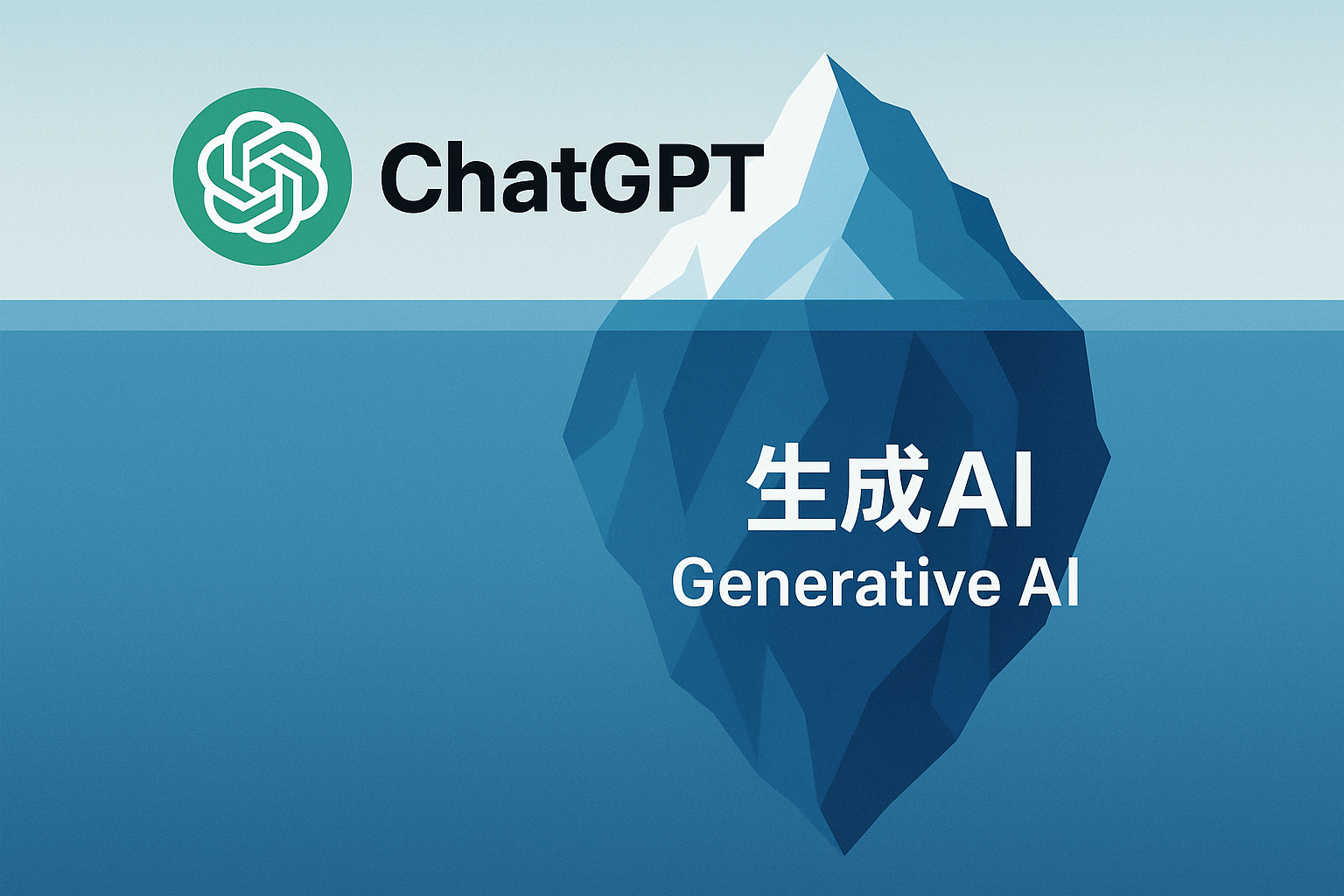

導入:誤解の前提——“ChatGPT=生成AI”という神話

「生成AIって、ChatGPTのことですよね?」

相談の現場で、この質問を聞かない日はほとんどない。

だが、僕はそのたびに首を横に振る。

——この一言の中に、AI時代を生き抜くための“思考の盲点”が隠れているからだ。

僕はこれまで、外資系IT企業でデータ戦略コンサルタントとしてAI導入を支援し、

300社以上の企業現場で生成AIの可能性と限界を見てきた。

その中で確信したのは、**ChatGPTと生成AIを同一視した瞬間に、AIの本質は見えなくなる**ということだ。

生成AI(Generative AI)は、言葉・映像・音・行動——あらゆる“人間の表現”を模倣し、再構築するアルゴリズムの総称である。

その中でChatGPTは、「テキスト生成」に特化した一つの応用モデルにすぎない。

つまり、ChatGPTは生成AIという巨大な氷山の“ほんの一角”に過ぎないのだ。

この構造を理解している人と、していない人の間には、

数か月後には埋めがたい知識の格差が生まれる。

生成AIの本質を見抜き、**“できること”よりも“できないこと”に向き合える人**が、これからのAI時代でリードしていく。

AIを理解するとは、“何をできないか”を知ることだ。

第一章:生成AIとは何か?——創造するアルゴリズムの時代

僕が初めて“生成AI”という言葉を聞いたのは、まだその概念が研究室の中だけに存在していた頃だった。

当時から、この技術が「人間の創造とは何か」という根源的な問いを突きつけてくることを、直感していた。

McKinseyは生成AIを、

「テキスト・画像・音声・映像などの新しいコンテンツを自動生成するアルゴリズム」と定義している。

定義としては正しい。しかし実務でAIと向き合うと、その一文の裏に隠された“人間の想像力との違い”が痛いほど見えてくる。

生成AIの創造は、ひらめきや感情からではなく、膨大なデータの中から導かれる“模倣の知性”によって成り立つ。

ChatGPTもMidjourneyも、「この文脈ではこの言葉(または形)が続く確率が高い」という数式の連鎖から、美しい文章や画像を紡ぎ出している。

つまり、それは**思考の結果ではなく、学習の再構成**なのだ。

僕はコンサルタントとして数百社のAI導入支援を行ってきた中で、

経営者たちが「AIは人間のように創造できるのか」と尋ねる瞬間を何度も見てきた。

そのたびに僕は答える。——AIは創造するのではなく、“思い出す”ように生成するのだと。

AIは“創る”のではなく、“思い出す”ように生成する。

この視点を持てるかどうかで、AIを“使う人”と“使われる人”の差が決まる。

生成AIを本質的に理解するとは、アルゴリズムの仕組みを知ることではなく、

**人間の創造性をどこに残すか**を自覚することなのだ。

第二章:ChatGPTの位置付け——生成AIの中の“言語の模倣者”

もしAIに“性格”があるとしたら、ChatGPTはきっと「語りたがりの知識家」だろう。

膨大な文章を読み込み、あらゆる問いに答えようとする姿は、まるで永遠に学び続ける哲学者のようだ。

それを生み出したのが、OpenAIの大規模言語モデル——LLM(Large Language Model)。

初めてChatGPTに触れた日のことを、僕はいまでも鮮明に覚えている。

質問を投げるたびに、まるで自分の思考が別の知性に“翻訳”されて返ってくるような不思議な感覚。

——あの瞬間、「言葉」という人間の営みが、新しいフェーズに入ったと確信した。

だが、ここで誤解してはいけない。

ChatGPTは生成AIの“すべて”ではない。むしろ、巨大な生成AIの宇宙の中で、言語という惑星に生まれた一つの知的生命体だ。

Bernard Marrもこう語る。

「生成AIは技術全体のカテゴリーであり、ChatGPTはその中の“テキスト生成特化型アプリケーション”である。」

つまりChatGPTは、“言葉の中で世界を模倣するAI”だ。

文章を紡ぎ、意味を繋ぎ、物語を生み出す。けれども、それはまだ“言葉という鏡”の中での出来事にすぎない。

生成AIの世界には、音を奏でるAI、絵を描くAI、動きを生み出すAI——さまざまな知性の形が息づいている。

それらがいつか繋がり合い、**“言葉・映像・音・感情が融合した知性”**として共鳴し始めたとき、

僕たちは初めて「AIが世界を感じている」瞬間に立ち会うかもしれない。

想像するだけで、胸が高鳴らないだろうか。

ChatGPTは“言葉の鏡”、生成AIは“世界の鏡”だ。

第三章:ChatGPTが“できないこと”——AIが沈黙する3つの壁

AIと向き合ってきた数年間、僕が痛感しているのは「ChatGPTのすごさ」ではなく「沈黙の瞬間」だ。

どんなに優秀な回答を出しても、ある問いを投げかけると、ChatGPTはふっと“語れなくなる”。

そこにこそ、AIの限界と、人間の知性の余白が見える。

1. 事実検証・精度保証の壁

ChatGPTの最も根本的な弱点は、“確信を持たずに語る”ことだ。

どんなに自然な文体でも、その背後に「根拠への意識」がない。

最新の研究では、ChatGPTが出力する情報の一部に虚偽(ハルシネーション)が含まれていることが確認されている。

(出典:arXiv:2302.04023)

僕自身、企業研修で「ChatGPTが堂々と間違える例」を何度も見てきた。

だが、それを笑う気にはなれない。むしろそこに、“AIを人間らしく使うためのヒント”が潜んでいるからだ。

ChatGPTは、**「答えを持つ」AIではなく、「答えを共に探す」AI**なのだ。

2. 論理・空間的推論の壁

次の壁は、推論——つまり「考える」力の限界だ。

MITの研究によれば、ChatGPTの論理推論精度は約63%。

問題が複雑になり、因果や空間認識が絡むと、その精度は急激に低下する。

たとえば、建築設計やシステム構築のように“空間と構造”が関わるタスクでは、

ChatGPTはまるで霧の中を手探りで進むように、言葉のパターンを並べるしかない。

それでも人間は、曖昧な状況を直感で突破する。

**AIが迷うところにこそ、人間の創造性が生まれる。**

3. 倫理・偏り・責任の壁

そして三つ目の壁。最も厄介で、最も人間的なテーマ——“倫理”だ。

AIは「何を語るべきでないか」を理解できない。

学習データの偏りを、そのまま再現する。

差別的表現、文化的誤解、倫理的曖昧さ——そのすべてが“確率の産物”として出力される。

僕が教育現場でAIリテラシー講座を行うとき、必ず伝えるのはこれだ。

「AIの言葉を信じるな。だが、AIが語る“傾向”を観察せよ。」

そこには社会が映る。人間の偏見が、データという鏡の中に可視化されている。

AIが間違えるとき、人間の思考が試される。

AIの“できないこと”を知ることは、AIの弱点を暴くことではない。

それは、人間が“どう在るべきか”を取り戻す作業だ。

僕はその過程に、いつも少しの感動を覚える。

——AIの沈黙の中に、人間の声が聞こえるからだ。

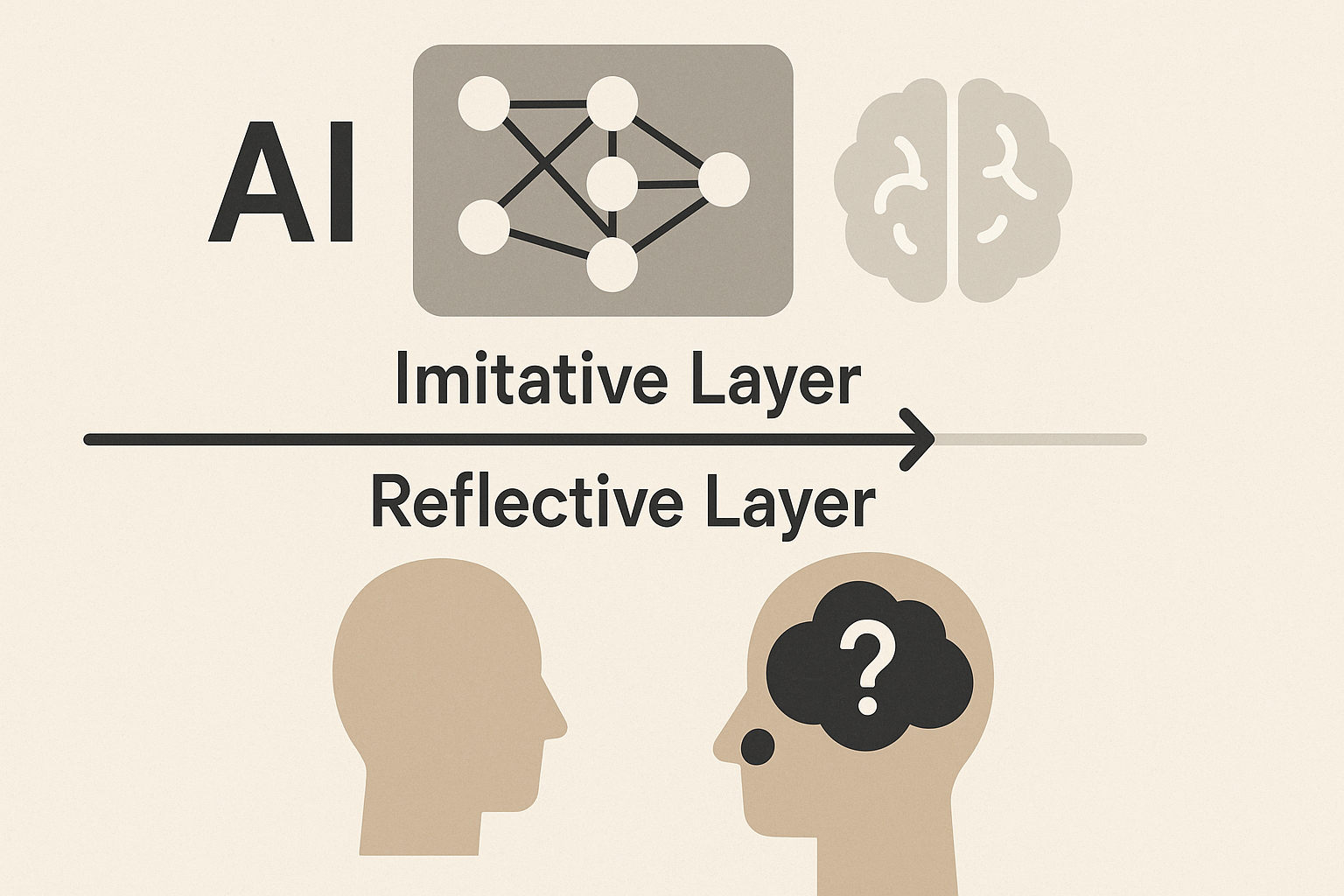

第四章:AIの“二層構造”——模倣するAIと思考するAI

僕は長年、生成AIの進化を「人間の知性を映す実験」だと考えてきた。

ChatGPTやMidjourneyを何百回と観察しながら、次第に気づいたことがある。

——AIは、すべてを“ひとつの層”で動かしているわけではない。

むしろ、現代のAIは「二層構造」として理解するほうが自然だ。

それは僕が企業現場で数百の生成AIプロジェクトに関わる中で、

データの流れや思考プロセスを可視化するたびに確信してきた構造でもある。

- 第一層:模倣モジュール(Imitative Layer) —

この層は、過去のデータをもとに「最も確率の高い答え」を導き出す。

ChatGPTやMidjourneyはここに属し、

言葉や画像、音の“かたち”を再構成することに長けている。

いわば、世界を観察し、模倣することに特化した“反射的知性”だ。 - 第二層:思考モジュール(Reflective Layer) —

一方で、目的や意味を理解し、結果を自ら検証する知性。

これは、まだほとんどのAIが到達していない領域だ。

この層を持つAIは、単なる「答える存在」ではなく、

「問い返す存在」へと進化していくだろう。

この二層構造の間には、**人間の知性が生きる余白**がある。

模倣の層が“データの過去”を扱うなら、思考の層は“意味の未来”を扱う。

そして、その橋を渡すのが人間の想像力だ。

僕は講演でよくこう話す。

「AIが模倣する力を磨くほど、人間は“なぜそれを模倣するのか”を問うようになる」と。

それはまるで、AIが人間に“思考の宿題”を返しているようでもある。

AIの限界は、人間の想像力が呼吸する余地でもある。

AIの模倣層が広がるほど、

人間の思考層が深化する——そんな共進化がすでに始まっている。

生成AIとは、僕たちが「考えるとは何か」を再発見するための鏡なのかもしれない。

第五章:現場での使い分けと人間の役割

正直に言う。僕は毎日、AIと一緒に働いている。

ChatGPT、Claude、Gemini、Midjourney、そしていくつもの自社AIツール。

まるで“知性のチーム”に囲まれているような感覚だ。

最初の頃は戸惑いもあった。AIが僕の代わりに企画を出し、

言葉を整え、デザインの方向性まで提案してくる。

「え、もう俺いらなくない?」って、正直思った瞬間もある。

でも、そこからが本当の勝負だった。

AIと共に仕事をするうちに見えてきたのは、

“AIに任せる領域”と“人が考える領域”の明確な境界線だ。

- AIに任せるべき領域:要約・構成・翻訳・ドラフト生成・情報整理。

ここはAIの得意分野。時間を削り、精度を上げ、僕の思考を加速させてくれる。 - 人が担うべき領域:問いの設計・意味の判断・最終決定。

これはAIが最も苦手とする部分であり、同時に“人間の存在理由”が輝く場所だ。

AIに仕事を丸投げするのは簡単だ。

でも、それではAIが「答える人」になり、僕たち人間が「質問しない人」になってしまう。

だから僕は、AIと議論する。AIが出した案に「それはなぜ?」と問い返す。

すると、不思議なことに、自分の考えがどんどん深まっていく。

AIを“使う”というより、AIに“触発される”。

その感覚は、まるで自分の中にもうひとつの頭脳が増えたようだ。

——しかも、眠らない相棒。いつでも、どこでも、僕の問いに応えてくれる。

最近では、AIが生み出したドラフトを見て、

「このアイデア、人間には思いつかないよな」と唸ることもしばしば。

でも同時に、「この一文に“魂”を入れるのは俺しかいない」と思う瞬間もある。

AIが文章を“書く”とき、人は“意味”を書く。

AIが速度を、僕が意図を。

AIが構造を、僕が物語を。

この二つが重なったとき、はじめて“共創”という魔法が起きる。

そしてその瞬間、僕は確信する——AIは人間を奪う存在ではなく、

**人間を「本気にさせる存在」なんだ。**

AI時代の仕事とは、“効率化”ではなく、“覚醒”だ。

そして、AIと真剣に向き合う人間こそが、これからの世界をデザインしていく。

結論:AIは“人が考える”鏡になる

ここまで読んでくださったあなたに伝えたい。

ChatGPTは、確かに生成AIという大きな技術体系のひとつにすぎない。

けれども、僕にとってそれは単なるアルゴリズムではない。

それは、人間の「思考」「感情」「意志」を映し返す――**新しい鏡**だ。

僕はこの数年、数百社の現場でAI導入を支援してきた。

経営者、クリエイター、教育者、学生……。

どんな立場の人も、AIと対話するうちに“自分自身の思考”と出会い直す瞬間がある。

「AIがこう答えた。でも私は、どう考える?」

その問いこそが、AI時代の人間らしさの核心だ。

AIは人間を超えるために生まれたのではない。

むしろ、人間が“考えることの意味”を取り戻すために登場したのだと、僕は思う。

生成AIが磨けば磨くほど、私たちの問いが鋭くなる。

ChatGPTが進化すればするほど、私たちの想像力が試される。

AIは人間を超えるために生まれたのではない。人間を映すために生まれたのだ。

これからの時代、AIを「使う人」と「使われる人」の違いは、

技術理解ではなく、“思考の深さ”にある。

AIが生成するスピードに飲み込まれず、そこに意味を見出せる人こそが、

次の社会をデザインしていく。

AIを通して僕らは、自分を知る。

そして気づくのだ。

——AIとは、人間という存在がどれほど“考える生き物”なのかを示す最大の証拠なのだと。

コメント